Conaie anuncia suspensão do Paro Indígena

Texto: Elaine Tavares

Aguarde, carregando...

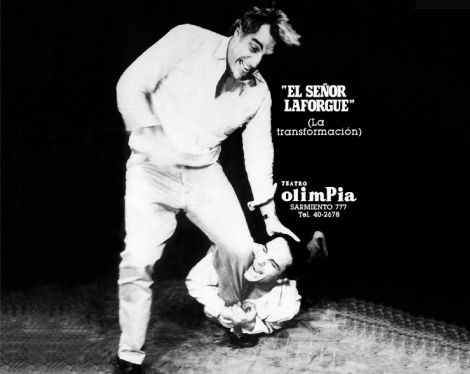

Em seu livro de conversações com Jorge Dubatti, La ética del cuerpo, Eduardo Pavlovsky conta que com a escrita de El Señor Laforgue, em 1982, se tratava de retomar, de alguma forma, os temas e perspectivas alinhavados há cerca de dez anos pelo texto e montagem de El Señor Galíndez, ou seja, evocar o cenário histórico-político na perspectiva do repressor em um teatro de denúncia nos estertores da ditadura.

Uma vez mais, o intento era alcançar o núcleo lógico de seu acionar opressivo, o terrorismo de Estado e sua engenharia tecno-burocrática; desnudando sua teia de significação e sentido; investigando seu registro de afecção como quem ‘dispõe à mesa’ a complexa e contraditória trama psicológico-subjetiva de seus personagens de calabouço. Para tal, era preciso seguir destravando os pruridos morais judicantes que servissem de interdição analítica ao fenômeno a ser investigado como numa espécie de ‘evitação a toda prova’, seja sob os rigores de uma ética militante eivada de princípios de conduta que tangenciassem a abordagem de certos temas e objetos, seja sob a predicação apressada de categorias e qualificativos suposto científicos que obliterassem os rigores da mirada crítica.

Sigamos este trecho elucidativo no qual Eduardo Pavlovsky se refere a esta escolha de abordagem atravessando Galíndez e Laforgue, assim como em outros de seus trabalhos:

“(…) uma ideia que prosseguiu em algumas de minhas obras posteriores: por um lado, a questão de assumir a ótica do torturador e não a do reprimido; por outro, o tema de aprofundamento da subjetividade do repressor: dar conta de como pensa, de como vive esse repressor e não somente em se bastar a dizer ‘o quão perverso e mau ele é’. Em El Señor Galíndez desenvolvemos um trabalho dramático muito prolixo, interessante, resultado de vários meses de improvisações” [i] .

Todavia, importante salientar um contraponto no que tange aos dois textos. É que se no espetáculo estreado em 15 de janeiro de 1973, no Teatro Payró, se destilava o aperfeiçoamento das matrizes ideológicas da maquinaria de repressão para a formação de novos quadros de torturadores que viessem a compor as patotas paramilitares de assalto, sequestro, detenção e extermínio a serviço de um projeto de poder político-econômico e militar [ii]; passados nove anos, nos quais se experimentou o terror e desastre do projeto encetado pelo governo da ditadura sob ameaças, atentados, perseguição e exílio [iii] , Eduardo Pavlovsky nos apresenta o cenário de desmonte e reconfiguração de agentes e protagonistas dos esquadrões da morte às portas da reorganização liberal do regime burguês [iv] .

Enquanto na trama de El Señor Galíndez, Eduardo, o personagem, é o protótipo dos novos rumos a um regime que, recrudescendo, exige a hiper qualificação de seus verdugos, a começar pelo seu grau avançado de ideologização que lhe torna impermeável às investidas e intentos dos inimigos subversivos com seu ideário marxista e/ou peronista. E também porque, diferentemente de Beto e Pepe, Eduardo sabe que não basta a ação da tortura, mas que, agora, o bom método exige o se valer dos manuais de Inteligência que lhe empresta Galíndez – manuais escritos de punho e letra, ou ainda, se valer dos tratados que versem sobre a guerra contra insurgente formulados pela missão militar francesa nos cursos e seminários que frequentará junto a alguns milhares de militares latino-americanos [v] ; já, em El Señor Laforgue, Juan Carlos Open/Laforgue encarnam a representação de um tempo a ser obliterado sob um inquebrantável pacto de silêncio – quando seus personagens deverão ser realinhados e deslocados, submetendo-se a todo tipo de intervenção que lhes redefinam inteiramente o repertório de gestos, condutas e convicções conforme os novos alinhavos estratégicos de dominação política.

Nos termos de Pavlovsky:

“Escrevi El Señor Laforgue porque estava muito preocupado com o problema da memória e do esquecimento. Como cada um simboliza o problema de se poder esquecer ou não, se se deve fazê-lo ou não. E me parecia muito interessante o tema de que a um personagem se lhe fizera esquecer de seus propósitos, transformando-o em outro. (…) O processo mental que se irá submeter a um capitão da Marinha que atirava a seus prisioneiros de um avião ao mar, e que agora seus ‘Superiores’ o transformam em outra pessoa com uma nova identidade – um professor de Educação Física que irá viajar a Filadélfia para trabalhar – a fim de tirá-lo de circulação” [vi] .

Entre um texto e outro, a narrativa de Tato Pavlovsky parece espelhar o transcurso do processo histórico-político pelos quais escorreram os longos e terríveis anos do genocídio de Estado na Argentina para levar a cabo a agenda de saqueio imperialista através da implemento e diversificação das corporações monopólicas estrangeiras em território nacional, elevando os níveis da acumulação de capital, desmantelando o projeto de desenvolvimento autônomo e reinserindo o paradigma da dependência econômica e política como horizonte necessário a toda e qualquer perspectiva de avanço desigual e integrado da Argentina, assim como dos demais países latino-americanos [vii] .

Pavlovsky recolocava no centro da cena, sob minucioso escrutínio, a figura hedionda dos agentes da repressão – no caso, agora, tal como sugerimos, sob a trama narrativa que envolve o protagonismo dos personagens Juan Carlos Open/Sr. Laforgue, investigando não apenas seus fantasmas e desejos em clave psicológica, mas evocando o entramado de poder que os perpassa, os conforma e os sustenta na correia de transmissão e execução de funções estratégicas ao avanço e aprofundamento do regime ditatorial. Mas não apenas isto.

Eduardo Pavlovsky acena para o desmonte da regra de exceção, ou noutros termos, o dramaturgo está acenando para o seu ocaso quando são remoldadas as táticas de dominação no tabuleiro de ações – é que, uma vez aniquiladas as forças de oposição e resistência, se pode afrouxar o vergão tensionado, acondicionando o tacão de ferro a outro modus operandi; agora e então, a dominação irá ser regida sob preceitos legais e constitucionais; será a hora do angelus na que se espraiarão os ares demo-liberais a um acórdão jurídico-institucional no que o Estado de classes da burguesia irá buscar uma saída de emergência a seus estafetas de outrora, e eis que a estes lhes caberá ou seu descarte e obsolescência, ou a realocação em alguma sinecura como forma de retribuição aos serviços prestados.

No caso do texto de Pavlovsky, será mister um câmbio radical e intestino, se trata de uma transmutação: Juan Carlos Open passará a ser outro personagem, no caso, Laforgue, outro nome e sobrenome, outra biografia e quefazeres, outro cabedal de memórias e afecções, ensejando outros ares, outra parentagem e destinação. Afinal é imprescindível que se esqueça e que se faça esquecer. Juan Carlos Open terá que sair de cena, ser inteiramente apagado para que possa emergir de suas entranhas alguém inteiramente distinto, espécie de íntimo estrangeiro.

Neste sentido, a trama levada a cabo por El Señor Laforgue assinala e atesta um instante de ‘passagem’ e esgotamento – como se seus personagens estivessem sitiados a uma espécie de zona cinzenta na que seu antigo repertório de condutas e ações se mostrasse inteiramente saturado; signo sintoma de uma etapa que se encerra não por superação dialética, mas antes, por extenuação e implosão dos arranjos programáticos encetados pelo Processo de reorganização nacional.

Escrevendo sobre tal tema ainda em 1982, logo após a derrocada de Malvinas, Pavlovsky ousou se debruçar sobre as chagas de um processo inconcluso – no qual esteve singrando, em derrapagem coletiva, uma Argentina fraturada e sob os efeitos letárgicos do trauma, quando uma parcela considerável de sua população parecia estar tomada pela imperiosa necessidade de esquecer e, a um só tempo, atônita e obstinada, insistisse em recolher vestígios, rastros, resíduos em uma espécie de dever de memória que esgarça a dor e paralisa o tempo.

Talvez por esta razão lhe tenha sido tão difícil encontrar na Argentina, àquela época, quem aceitasse tocar o projeto de direção e montagem de El Señor Laforgue. Vejamos o depoimento de Pavlovsky:

“Não vou citar o nome de ninguém, porém posso dizer que entreguei a obra a oito diretores. Desses oito diretores alguns me disseram que a obra era bastante ruim; outros, que esperasse dois anos. Surpreendentemente, surge Agustín Alezzo, que tem pouquíssima afinidade com meu teatro, e me disse: ‘Eu a farei’. Me tocou bastante. Creio que, dentre os outros, apenas um chegou e me disse: ‘Não gosto do teatro que você faz’. Foi David Amitín. Ele esclareceu: ‘Não gosto de nenhuma de suas obras, não acho que você seja um bom dramaturgo’. Foi bastante enfático. Porém, muito sincero. Os outros levantavam dúvidas sobre o ‘momento’; alguns me disseram: ‘Não me animo’ [viii]” .

Outro ponto a destacar no que tange a esta incongruência espaço temporal é o fato de Tato Pavlovsky ter que se utilizar de um subterfúgio de mascaramento metafórico por motivação de autopreservação [ix] . A trama descrita em El Señor Laforgue se remete à violência indiscriminada no Haiti, durante o governo de François Papa Doc Duvalier e sua guarda paramilitar de tipo fascista, os ‘Tontons Macoutes’, criada em 1959, composta por voluntários recrutados em segmentos da população rural não remunerados, que buscavam expandir o cerco de penetração do regime, interditando toda e qualquer forma de organização popular através de prisões arbitrárias, de práticas de tortura e assassinatos, além de saqueios e da corrupção generalizada. Em 1962, no intento de consolidar o regime de opressão, foi formada uma milícia civil oficialmente conhecida como corpos de Voluntários da Segurança Nacional. François Duvailier esteve à frente do poder político entre os anos de 1957 e 1971, quando de sua morte. Seu filho Jean-Claude Duvalier Baby Doc dará continuidade a este sistema de repressão das massas populares até o ano de 1986 [x].

Se avançamos a uma tipologia macabra das formas de violência impetradas pela dinastia dos Duvalier, podemos listar as torturas e execuções de opositores do regime; o aprisionamento, sequestro e desaparecimento de militantes do partido comunista; assim como de famílias camponesas envolvidas em conflitos agrários; em inúmeros casos, seguido de estupro de mulheres e do assassinato de crianças e idosos; o sepultamento em covas coletivas de corpos sem qualquer identificação era prática contínua. Todavia, não há registro de casos de voos da morte [xi] .

Em entrevista a Jorge Dubatti, Pavlovsky contará que, logo quando do retorno do exílio em 1981, almoçara com um amigo com quem havia estudado no curso de medicina, além de ter compartilhado anos de trabalho juntos, uma vez que ele também havia se especializado em psicoterapia, e que mais tarde, fora ministro do presidente de fato Gal. Juan Carlos Onganía. Durante esse almoço, certa hora, cruzara por eles um homem vestido de jaleco branco, e seu amigo lhe contará o seguinte:

“- Vê esse médico que passou agora? Eu o tive que internar porque começou a delirar. Ele era encarregado de anestesiar os prisioneiros políticos que eram jogados dos aviões ao rio. Ele lhes dava a anestesia para que fossem arremessados sem sofrimento. [Esse médico] teve um surto psicótico e começou a delirar. E neste delírio começou a relatar tudo o que se passava nos aviões, contando que era da Marinha e que jogavam prisioneiros no Rio da Prata. Meu amigo me explicou que, muito impressionado por isto, o havia medicado e lhe arranjara um emprego em seu laboratório. – Claro, ele tem filhos e ninguém lhe dava emprego. Se havia convertido em uma bomba. Era um repressor que delirava a repressão. Vivi isto quase como se fora uma fábula. De forma nebulosa, sabia que atiravam presos políticos dos aviões. Porém, ali, de supetão, fiquei sabendo, de forma brutal. Me impressionou também a forma desinteressada com que meu amigo havia ajudado a este pobre homem porque tinha filhos. Me parecia que eu tinha o horror ao meu lado, tanto no que se referia aos voos da morte quanto na forma como àquilo me fora relatado por esse amigo. Em nenhum momento houve da parte dele uma crítica à desaparição de pessoas ou a esta monstruosidade que era arremessar pessoas de dentro de um avião a um rio. Este foi o núcleo de El Señor Laforgue, o coágulo vivencial, emocional. A imagem dos cadáveres que chegam boiando às ilhas” [xii] .

****

i. PAVLOVSKY, E. El Ética del cuerpo – conversaciones con Jorge Dubatti. Serie Diálogos. Buenos Aires: Ediciones Babilonia, 1995 (p.58)

ii. Vejamos este parágrafo de Eduardo Pavlovsky: “Escrevo Galíndez em 1972 e [o personagem] Eduardo representa o novo torturador, o ideologizado, o mais intelectual, o que se formou através da leitura dos livros de Galíndez, o torturador que se impõe na ditadura do Processo de Reorganização Nacional. Nisto, Sr. Galíndez tem certo caráter premonitório. Eduardo se dá conta de que isto não é simplesmente uma coisa de violência, mas que tem um sentido ‘transcendente’, ideológico: eliminar as ideologias exóticas, iluminar certos pontos obscuros para o país, defender a pátria, os valores, a família, a ‘alma argentina’… A ele, lhe mandam para conhecer a Beto e Pepe com o intuito de ter acesso a instrução prática, corporal. Eduardo sabe que, neste lugar, há dois mestres da tortura, porém, sabe também que há uma diferença substancial com ele, diferença essa que será imperdoável na perspectiva de Beto e Pepe. (…) Eduardo repetia as palavras escritas por Galíndez como ideologia, consubstanciado por tais ideias, enquanto os outros dois se mostravam debilitados de qualquer sustentação ideológica. (…) Eduardo encarna a ideologia que, de uma ou outra forma representa o torturador de depois, o que ganhou espaço na ditadura de 1976. Não mais um mero torturador a soldo, a mão de obra barata, mas o torturador sofisticado, com formação, com ideais. Os Astiz, os Massera”. IN: PAVLOVSKY, E. La ética del cuerpo – conversaciones con Jorge Dubatti. Op.cit. Grifo nosso.

iii. Vejamos este trecho do livro de Andrés Gallina sobre as razões do exílio de Pavlovsky: “No ano de 1974, uma bomba destruiu as portas do Teatro Payró, no final da apresentação de El Señor Galíndez, de Eduardo Pavlovsky. Três anos depois, o governo de fato proíbe a continuação da temporada de sua obra teatral Telarañas, dirigida por Alberto Ure. Esta proibição recrudesce com uma convocatória recebida por Pavlovsky da parte da Intendência, onde o ameaçam de morte, ao que lhe segue um decreto assinado pelo intendente Osvaldo Cacciotore que o acusa de atacar a instituição familiar. Finalmente, invadem a sua casa uns ‘gasistas’, a maneira dos personagens de Telarañas, que se tornam violentamente reais tal como na ficção escrita por Pavlovsky”. IN: GALLINA, A. La Comunidad desconocida: dramaturgia argentina y exílio político (1974-1983). Buenos Aires: Inteatro, 2020 (p.70-71).

iv. Interessante atentarmos certo diagnóstico analítico traçado por Eduardo Pavlovsky em seu ensaio Cultura y política I: “Gostaria de arriscar um diagnóstico sobre o fenômeno da cumplicidade civil em nosso país: certos fenômenos dos direitos humanos realizados por gente de uma ética e dignidade excepcional e insubordinável em nosso país, nunca envolveram a população em geral. Inclusive o fenômeno incrível de valentia, coragem e dignidade do trabalho das Madres e Abuelas de Plaza de Mayo – não estão ‘encarnados’ na população geral senão no setor mais esclarecido e politizado, e nos meios que querem transmiti-los. O povo, em sua maior parte, não estava implicado na luta entre a ditadura e as vítimas da repressão. Não se incluía em uma luta que não lhes dizia respeito diretamente – a que sustentava as forças armadas e o setor da população com ideias revolucionárias”. IN: PAVLOVSKY, E. Resistir Cholo – Cultura y política en el capitalismo. Buenos Aires: Editorial Topía, 2015 (p.19). Grifo nosso. Ainda sobre o tema da cumplicidade civil com a ditadura, Pavlovsky dirá: “Não há terrorismo de Estado sim que haja cumplicidade civil. Veja o caso de Hitler, de Mussolini, de Galtieri com Malvinas, seu discurso produz uma efervescência incrível na Plaza de Mayo”. Cf. Entrevista de Eduardo Tato Pavlovsky no programa Audiovidioteca de escritores de Buenos Aires.

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=pByKKlTLJ0w

v. Sugerimos o excelente documentário dirigido por Marie-Monique Robin que resgata a estratégia empregada pelos oficiais franceses, treinados pela Escola de Guerra de Paris, e ao comando dos Esquadrões de Morte na Argélia durante a luta de libertação nacional pela Frente de Libertação Nacional Argelina. Tal dispositivo tático-estratégico que ficará conhecido como a Doutrina Francesa será exportado, em meados dos anos 60, para os Estados Unidos, e desde ali, para toda a América Latina – se tornando manual de uso diário das Escolas Superiores de Guerra de cada um de nossos países. No filme de Marie-Monique Robin, ela entrevista a três oficiais do alto comando militar argentino. São eles: General Harguindeguy, ex-Ministro do Interior e o General Díaz Bessone, ex-Ministro do Planejamento, ambos durante o governo do Gal Jorge Rafael Videla; e o General Reynaldo Bignone, último dos presidentes de fato da ditadura militar (01 de julho de 1982 a 10 de dezembro de 1983). Recolhemos aqui alguns pequenos trechos destes depoimentos. Vejamos o que diz o Gal. Bignone: “Os franceses guiaram a doutrina e os decretos militares que aplicamos aqui”. Falando sobre o Capitão Paul Aussaresses, que manteve ativa participação durante a Operação Condor, tendo atuado junto ao Estado Maior Militar de Augusto Pinochet (Chile) e na Escola Superior de Guerra e Estado Maior (Brasil), além, é claro, da Argentina, dirá Bignone: “Ele dava cursos sobretudo na Escola Superior de Guerra. Ou se deslocava quando o Estado Maior lhe pedia”. Atentemos agora ao depoimento do Gal Díaz Bessone: “A primeira arma, a primeira ferramenta para lutar contra uma agressão revolucionária, subversiva ou guerrilheira é um bom aparato de Inteligência. Foi a lição mais importante que nos deram os franceses sobre sua experiência na Argélia. (…) Todas as Forças Armadas participaram. Todos os militares ativos nessa época atuaram na guerra antissubverssiva. Como se pode arrancar informação do inimigo se não se o agarra e o tortura? E quanto aos desaparecidos, digamos que tenha havido 7 mil. Não acredito que tenha sido mil. Mas o que poderíamos fazer? Acredita que se pode fuzilar 7 mil pessoas? Se houvéssemos fuzilado 3, o Papa teria vindo em cima de nós, tal como ocorreu com Franco. O mundo inteiro caía em cima. Que podíamos fazer? Metê-los na cadeia? Viria um governo constitucional e os soltava, e voltariam a começar de novo. É uma guerra interna, não contra um inimigo do outro lado da fronteira. Retomariam as armas e voltariam a matar. Aqui a guerra foi muito eficaz. Em 3 anos, a subversão foi aniquilada” (Grifo nosso).

Link de acesso: https://vimeo.com/1722587

vi. Cf. “Entrevistas com Eduardo Pavlovsky”, por Miguel Angel Giella – Latin American Theatre Review, pp.57-64. (p.61). IN: Crítica de teatro latino-americano. Publicado em 01/09/1985.

Link de acesso: https://journals.ku.edu/latr/article/view/622

vii. Vejamos o que aponta André Gunder Frank: “Com o fim da guerra da Coreia, a expansão metropolitana neoimperialista – agora através do capital e do comércio da corporação monopolista internacional – entrou de novo em pleno impulso; reincorporou totalmente a América Latina ao processo de desenvolvimento capitalista mundial, e renovou seu processo de subdesenvolvimento. As tradicionais relações comerciais metrópole-satélite de intercâmbio de mercadorias manufaturadas por matérias primas em condições cada vez mais desfavoráveis para a América Latina, as crises e déficits das balanças de pagamentos dos países periféricos e os incessantes empréstimos compensatórios de emergência por parte da metrópole, recobraram sua antiga importância. Porém agora estavam reunidos e agravados, pelos intentos neoimperialistas dos gigantescos monopólios em se apoderar das indústrias manufatureiras e de serviços da América Latina, e incorporá-las ao império privado do monopólio. Entretanto, as grandes massas latino-americanas empobreciam a cada dia mais”. IN: GUNDER FRANK, A. Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 1970 (p.287).

viii. Cf. PAVLOVSKY, E. La ética del cuerpo – conversaciones con Jorge Dubatti. Op.cit. (p.96-97).

ix. . Nos termos utilizados por Jorge Dubatti em seu artigo “Dictadura y ‘vuelos de la muerte’ en El Señor Laforgue (1982-1983) de Eduardo Pavlovsky: intratextualidad y metáfora haitiana en la recuperación del teatro macropolítico de choque”, (p.5).

Link de acesso: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/01/seminario/mesa_3/dubatti_j_mesa_3.pdf

x. Sobre o tema, Cf. o pequeno texto de Alberto García Molinero: “De los ‘hombres del saco’ a las bandas de pandilleros: el terror en Haití suma y sigue”, 03 de julho de 2024. IN: The Conversation.Link de acesso: https://theconversation.com/de-los-hombres-del-saco-a-las-bandas-de-pandilleros-el-terror-en-haiti-suma-y-sigue-231983. Destacamos também o texto bastante esclarecedor de Eliesse dos Santos T. Scaramal, “A ditadura Duvalier e a construção da violência institucional”. A autora aponta que nem todos os membros da nova milícia intitulada Voluntários da Segurança Nacional haviam formado parte dos Tontons Macoutes. Nos termos da autora: “De fato, havia uma distinção entre os membros da polícia secreta Tontons e os membros da nova milícia civil. Os Tontons expressavam uma participação ativa do regime na repressão. Enquanto os membros da pequena burguesia na polícia secreta prendiam e torturavam os oponentes do regime, os camponeses que eram membros da milícia VSN marchavam ao som de músicas militares nas ruas da capital intimidando com sua presença a burguesia e a pequena burguesia refratárias” (p.5). E um pouco mais adiante: “A história da repressão através dos milicianos Tontons, que inicialmente partiam de um discurso racialista de defesa dos direitos dos negros supostamente contra os mulatos, demonstrava a profundidade do processo de destruição da nação haitiana realizado por François Duvalier. Os próprios negros estão aqui assumindo a prática dos colonizadores e dos capitalistas discriminando, perseguindo e exterminando adversários políticos utilizando critérios racistas e biológicos. Esta criação extremada realizada por Duvalier permitiu traduzir em prática do Estado o que os brancos e europeus já realizavam desde o princípio do capitalismo contra todos os povos submetidos” (p.6). E ainda: “Como dizia Duvalier: ‘Eu sou a bandeira haitiana. Quem é meu inimigo é inimigo da pátria’. Esse Estado estruturado a partir do autoritarismo personalista exigiu a desmobilização política das massas. O bonapartismo serviu inicialmente a esse propósito. O seu complemento foi a construção de um aparato de repressão enraizado socialmente para desmobilizar os setores organizados e criar um regime autoritário que ultrapassasse o governo. (…) No aspecto simbólico, manipulou o discurso da negritude para assegurar um mínimo de comprometimento por parte dos diversos segmentos da população. Isso permitiu estabelecer uma base ideológica dupla: a consciência racial como base de coesão nacional e a pequena burguesia negra como suposta representante natural das massas. A negritude, de fato, era uma máscara usada pelo regime para os objetivos políticos de uma fração da pequena burguesia. (…) Deve-se considerar que o período pós-Segunda Guerra abriu um espaço, ainda que limitado, para governos nacionalistas na América Latina. E Duvalier o explorou desenvolvendo um discurso, inicialmente nacionalista, que incorporou o tema da negritude com objetivos conservadores. (…) O longo regime Duvalier a partir de 1957 não pode ser compreendido senão no contexto do apoio ou da conivência permanente dos EUA. A condenação internacional ao regime brutal ajudou a isolar o país, embora sempre contasse com o suporte e a presença dos EUA, o que se devia, em particular após a vitória da revolução cubana de 1959, ao lugar estratégico ocupado no Caribe. Os efeitos da ditadura Duvalier foram brutais para a sociedade haitiana. Calcula-se que houve entre 20 mil e 50 mil pessoas assassinadas pelo regime em razão de perseguições políticas diversas” (p.8-9). IN: 30º Simpósio Nacional de História da ANPUH, Recife, 2019. Link de acesso: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2024-05/1715760000_92dbf8ecc6ab22256edb31aae87cb475.pdf

xi. Cf. BELLEAU, J.-P. “Massacres perpetrados no Século XX no Haiti, 02 de abril de 2008. Link de acesso:https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/massacres-perpetrated-20th-century-haiti.html

xii. Cf. PAVLOVSKY, E. La ética del cuerpo – conversaciones con Jorge Dubatti. Op.cit. (p.98-99). Grifo nosso.

Texto: Elaine Tavares

Texto: Elaine Tavares

Texto: Abdiel Rodríguez Reyes - Panamá

Texto: Aline Goldberg - Doutora em Letras

Texto: Elaine Tavares

Texto: Gilberto Felisberto Vasconcellos